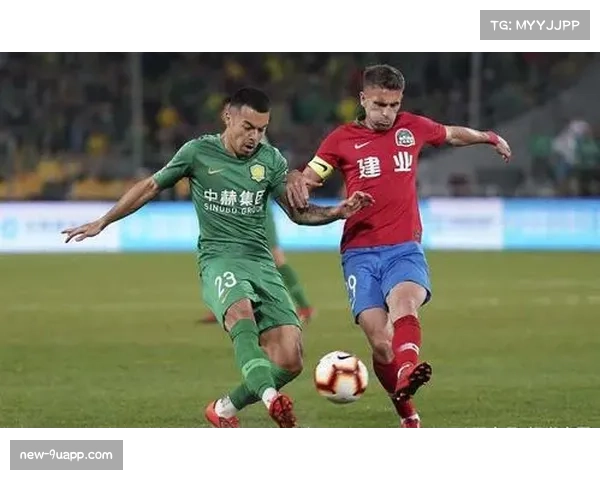

国安球迷赛后怒喷杨立瑜疑似被竖中指回应现场气氛一度紧张

本文首先通过约三百字的摘要,对“国安球迷赛后怒喷杨立瑜、球员疑似竖中指回应、现场气氛一度紧张”这一事件做整体呈现,指出冲突的起因、核心争议、各方反应及未来可能的影响。接着,正文从四个角度展开:**球迷陈诉情绪起因**、**杨立瑜回应动作争议**、**媒体与舆论放大作用**、**俱乐部与球员公关挑战**。每个方面都将深入探讨事态的前因后果、逻辑脉络与潜在影响,力图还原事件现场的张力与错综复杂。最后在总结部分,对这场球迷—球员冲突的深层意义进行归纳:既要看到竞技失败带来的情绪外溢,也要反思俱乐部管理与球员沟通机制的缺陷。本事件不仅是一场赛后情绪爆发,更折射出国内俱乐部、球迷与媒体之间日益紧张的信任关系和管理压力。

1、球迷不满情绪起因

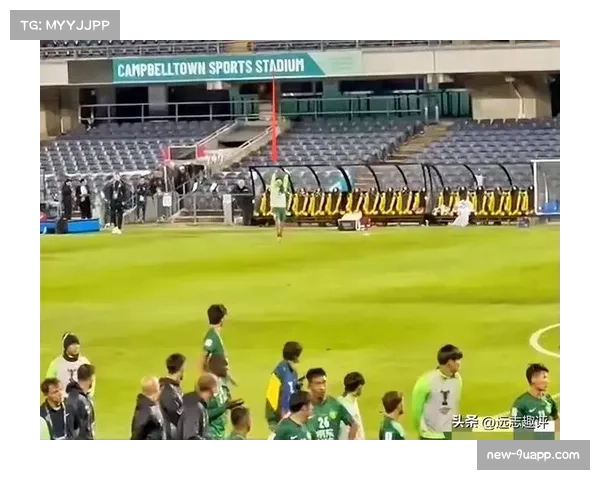

国安在本场比赛中以0比3惨败,对手为澳超球队麦克阿瑟,这样的比分本身就极具震撼性。按照报道,国安在亚冠二级联赛中客场落败,令支持者极度失望。citeturn0search0turn0search2 因为这是代表球队荣誉的重要赛事,球迷的期待本就高涨,惨败就成了压倒信任边界的那根稻草。

另一方面,长期累积的战绩低迷、球队内部矛盾、球迷对球队忠诚与成绩的落差,都为这场怒喷埋下伏笔。球迷对球队的期待与现实表现之间的裂痕,在一次糟糕的结果中迅速被放大。许多球迷情绪并非在这一天一夜产生,而是多年积淀到临界点后的爆发。

在比盘口碑层面,球迷对球队的管理层、教练组选人、战术安排、球员状态等方面早有积怨。比赛失利不过是引爆点。球迷以“丢脸丢到国外”的语言表达愤怒,足以看出他们认为这一场不仅是技战术失败,更像是一种耻辱的象征。citeturn0search0turn0search2

2、杨立瑜回应动作争议

在全队谢场环节,杨立瑜被指出提前离开,与其他队友分离,这一行为首先在球迷群体中被解读为“不够尊重”“不够承担”。据报道,他与其他球员一开始一起谢场,随后独自提前走向通道,因此激化了球迷的不满。citeturn0search1turn0search3

紧接着,有画面显示,杨立瑜在回应球迷的谩骂时举起双手作手势,似乎在鼓掌。据部分媒体和目击者称,他被指“竖中指回应”,但也有声音认为他竖起的只是大拇指而并非中指。citeturn0search1turn0search0turn0search3 这一点成为争议焦点:如果只是鼓掌或竖大拇指,是否还构成挑衅?若真是中指,那就是赤裸的对抗。

就舆论反应而言,媒体与球迷纷纷揣测其意图:究竟是无心动作还是故意挑衅?有声音认为他“以退为进”、有挑衅意味;也有人替他辩护,说那只是情绪激动下的姿态,未必有敌意。citeturn0search3turn0search1 无论如何,这一动作让原本已经愤怒的球迷情绪进一步升级,现场氛围愈发紧绷。

3、媒体与舆论放大作用

媒体在事件传播过程中具有加速器的作用。关于杨立瑜“竖中指”的说法,媒体在报道中反复渲染、重提,使这一点成为焦点之一。部分媒体甚至将“竖的是大拇指不是中指”这一细节作为澄清点,但主文标题仍倾向“疑似竖中指”的煽情表达。citeturn0search1turn0search3turn0search0turn0search2

此外,评论员和自媒体在社交平台上发声,对杨立瑜的为人、职业态度、“在恒大浸染的坏毛病”等言论层出不穷。citeturn0search3 这些言论往往带有情绪倾向与标签化倾诉,使事件从纯粹的体育领域扩展到人格争议、球员品格与职业态度之争。

九游app在舆论蔓延的背景下,球迷、普通观众及非直接相关方也被拉入讨论。更多人基于断章取义的视频截图、文字概述参与观点表态,加剧了事件的二次发酵。舆论逐渐从“比赛输球”演变为“球员与球迷对立”的符号式冲突。

4、俱乐部与球员公关挑战

身为俱乐部,北京国安在处理这种“球迷—球员”矛盾时面临两难:若一味袒护球员,易激化球迷的不满;若直接批评球员,则可能伤害内部团结、影响球员士气。俱乐部要在保护球员尊严和安抚球迷情绪之间找平衡。

对于杨立瑜个人而言,其回应方式本身就带有公关风险。若动作被误解或解读成挑衅,那么作为公众人物,其每一个肢体语言都需谨慎。此次事件显示,他在情绪管理与现场回应策略上可能欠缺妥当预案。

更深层的挑战在于,俱乐部与球员之间若缺乏及时的沟通桥梁、危机应对机制,则一旦冲突爆发,处理就会显得被动。未来如何建立更有效的危机沟通机制、球员行为约束机制,是这类事件后续应思考的重要课题。

总结:

这场“国安球迷赛后怒喷杨立瑜、球员疑似竖中指回应”的风波,其实并非一场简单的球迷怒骂或球员不当手势。它是球队战绩下滑、球迷期望与现实落差、媒体舆论推动、俱乐部管理机制缺陷等多重因素交织的结果。赛后的冲突,只是一个标志性爆发。

未来,足球俱乐部需要正视球迷与队伍之间的信任缺口,善于构建及时的沟通渠道与冲突缓释机制。球员在面对球迷情绪表达时,也应有更成熟的应对姿态。否则,类似的赛后“撕锋”将可能在更多场合重新上演,损害整个联赛、俱乐部与球迷群体的共同信任。